儿子出生二十五天,我决定离婚。五个月以后,我遇上来中国旅游的鲁道夫。又经过20个月,我们拿到赴澳签证,随即,鲁道夫寄来两张机票——我的,和儿子的。

儿子出生二十五天,我决定离婚。五个月以后,我遇上来中国旅游的鲁道夫。又经过20个月,我们拿到赴澳签证,随即,鲁道夫寄来两张机票——我的,和儿子的。

墨尔本机场

1988年10月22日,从北京出发的飞机徐徐降落。南半球的春季阳光和煦,天空湛蓝,草地碧绿。玻璃墙面的航站楼宽敞明亮,一尘不染。通往海关的过道两旁,商品琳琅满目,广告秀色可餐。小草对眼前的一切都极感新鲜,所有的东西都好看、好玩。他兴奋地东跑西窜,左右张望,碰碰这,摸摸那,没有一秒钟空闲。

我带着整夜的疲劳和扭伤的肩膀,一手拖着行李箱,一手提着行李袋,只有任儿子四处奔跑。腾不出手来牵儿子,又不能施以拳脚,或大声斥骂,我追前赶后,时哄时吓,走上十来步,就不得不放下行李,把他捉到身边。可一分钟不到,他又跑开了。

如此这般,不知道多少回。最后,我让他推行李箱。这对两岁零两个月的孩子,不仅是个力气活,而且是一个技术活,用去了他全部的脑力和体力。总算我们来到海关出口——整架飞机最后的乘客。

我后来才知道,鲁道夫早早地等在了海关出口处。他在海关外焦急的程度恰与我在海关内狼狈的程度相当。我们在中国只见过一面,现在又隔了20个月,我会是什么样子了呢?鲁道夫做过警察局长,他相信他可以轻易认出我来。

人们相拥相携、陆陆续续都散去了,却不见我们的踪影。好容易远远地,一大一小走出来,他想“来了”。然而却是一位很胖的女子!他惶惑了,心想不会有那么大变化吧!一时间他几乎想逃。

正在这时,一个小男孩推着行李箱走出海关,他认出了紧跟其后的我。

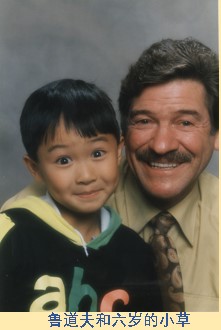

几十年里,提及我们落脚澳洲,鲁道夫总是说,“我第一眼看到小草,就知道他聪明!”

上世纪80年代末,中国的门户刚刚开启,内外差别之巨,常常令对方目瞪口呆。两岁多的儿子穿着开裆裤,戴了一顶和衣裤颜色不配的帽子,绕有兴致地推着行李箱——若在别人眼中,不是“土”便是“怪”,但鲁道夫看出儿子的灵气。

阿德莱德的新家

推着行李箱进入澳大利亚国境的儿子,根本不知道他这颗中国的小草,落在了澳大利亚肥沃的土壤里,落进了Hrotek温暖的家族中,也不知道他从此有了一个新家,有了一位真正的父亲。

然而我大陆的家人,一家三代,从我走出家门的那一刻起,便每时每刻地为我们担着心,不知这跨出国门的一步是福是祸。他们尤其担心小草,生怕鲁道夫不接受他。倒是我自己稀里糊涂,忙着将眼里看到的一切,写成一封封长长的信件寄往中国的家里。

大约还是有妈妈在身边吧,小草对新家并没有强烈的陌生感,反觉比以前的家多出无数“玩具”来——橱柜里各种锅盆,展柜里的酒瓶酒具,用餐的盘碟刀叉,每一件都勾起他触碰和研究的欲望。

不陌生就自然,自然彰显天性。几乎没有过渡期,小草就展示出他好奇好动的天性。在屋里,他爬上爬下,跑来跑去。他抓着圆珠笔在米色沙发上涂鸦;爬上书桌将办公用品仍向地面;他捧起花瓶不小心砸得粉碎——鲁道夫外婆唯一的遗物。在屋外,他搬这搬那,敲东砸西。在前花院里拔了花草喂金鱼,到后院拆掉一堵啤酒瓶垒砌的矮墙。

鲁道夫回来,眼见一片断壁残垣,紧皱眉头,一言不发,只是缓缓地、无奈地摇头。

万里之外,妈妈看到我的信,说她特别能理解鲁道夫无语摇头时的滋味,她完全能想象,小草翻箱倒柜,我却视而不见,即使上天入地,我也能安然入睡。

过了那段“打家劫舍”的时期,鲁道夫对我说,那阵子他每天回来都不知道家里会出什么事情——也可能连房子都没了!

但于此同时,小草叫鲁道夫“Dad”,虽然他根本搞不清鲁道夫是谁。鲁道夫离婚多年,三个孩子均随前妻。这会儿突然窜出一个机灵的小男孩来,皮归皮,淘归淘,到底是有家的气息了,也让他回忆起他和自己的孩子们在一起的时光。

饭桌上,儿子拿餐具当打击乐玩。但吃起饭来,小手却不知道怎样用刀叉,鲁道夫就喂他。儿子吃不完的,鲁道夫会消灭掉。

没多少日子,小嘴巴里能蹦出几个英语单词了。再过一段,父子就可以有一搭没一搭地说话了。

小草喜欢学爸爸。他穿夹克故意不拉上拉链,因为爸爸如此;他穿的裤子屁股上一定要有口袋,因为爸爸的就是这样的。他故意用低频说“你好(Hello)”,而不是他的童音。他喝斥家里的猫“你这个淘气鬼!(You are a naughty boy!)”,俨然就是家长训斥孩子。他还指着自己说“本男子汉(This man)”如何如何。

爸爸要保养汽车,加水,测油,或观察状况,儿子总忙不迭地跟在后面,左钻右拱地凑前看。爸爸故意左拦右挡不让儿子看,儿子越不让看越要看。鲁道夫嘴上说“到旁边去!”但满眼都是欢喜,说他自己的小儿子两三岁的小时候,也是这样的。

爸爸要保养汽车,加水,测油,或观察状况,儿子总忙不迭地跟在后面,左钻右拱地凑前看。爸爸故意左拦右挡不让儿子看,儿子越不让看越要看。鲁道夫嘴上说“到旁边去!”但满眼都是欢喜,说他自己的小儿子两三岁的小时候,也是这样的。

鲁道夫五岁时随父母从德国移民澳大利亚。那时二战结束不久,德国人颇受歧视。鲁道夫的名字很德国,引得小孩叫他“纳粹”。但鲁道夫永远为德意志民族骄傲。

鲁道夫叫小草Shaza。说英语的人发不了x的音,只能以sh替代。于是我建议给小草起一个英文名,鲁道夫坚决反对,他要保持原创,一如对待他自己的名字。

读了我几个月细致详尽连续报道,我中国的家人终于确认了小草为鲁道夫所爱,为Hrotek全家所爱,总算一块石头落地。

可这最初的几个月里,鲁道夫也有他的担心。这个叫他爸爸的小家伙皮得出奇,正说明他聪明。但小草的无法无天,却是做妈妈的没有立好规矩。他认为,孩子聪明而没有约制,将来很容易出问题。身为警官,他看到过很多这类例子。他还认为如果两岁还不教育,那就太晚了。

德国人视规矩(Discipline)天经地义。他们对孩子的爱和教育就是要他们懂规矩。

第一个下马威,是儿子得单独睡。鲁道夫说,孩子应该是独立的。这对小草和我都极其痛苦。然而,若是儿子夜里有声响,鲁道夫定然推醒我,要我去看看小草怎么了。

之后鲁道夫颁布了一系列规章制度,从早上按时起床到晚上按点上床,从早餐营养搭配到对可乐饮量的限制,从衣服如何摆放到保持房间的整洁……一应有其标准。

儿子很快地也以遵守规矩为耀。他不仅乐于执行,还鹦鹉学舌地教导妈妈,说上床前脱下的衣服要如此如此地摆放在地毯上;这样如果失起火来,你可以在黑暗里拿上衣服就跑(不至于光着身子……)云云。

鲁道夫是大鼻子。高耸的鼻梁两边是深凹的大眼睛,眼珠碧蓝。假如在严肃的时候,只消看他的眼睛,小孩子是会怕的。而当他生起气来,再睁大眼睛,可就更吓人了。但他看不得儿子淌眼泪。

儿子五六岁的时候,话语中夹了一个粗鲁的字眼;鲁道夫厉声呵斥,儿子难以承受,便哭下来,说爸爸“伤了我的感情!(You hurt my feelings!)”。鲁道夫立时变了口气,连连问道:“怎么啦,怎么啦?”那原先一脸的严肃顿时烟消云散。

鲁道夫一面坚持凡事有规矩,一面看不得小孩子流泪。他那颗敏感的心给予了德国人的刻板一个平衡。

儿子上学,是鲁道夫接送,顺带做早餐。周末的体育训练,不是足球就是棒球,或是柔道,或是游泳,也都是鲁道夫接送。在回家的路上,鲁道夫总会给儿子买点好吃的。运用车里的空间,鲁道夫也会寓教于闲聊。

鲁道夫一直为自己的眼力骄傲。在酒吧里喝得半醉时,父亲居然会吹嘘儿子:我儿子太聪明了,将来可以做澳洲总理……

南京丁家桥

到达澳洲近三年,儿子五岁,上全日制学前班,而我理应重返职场。这让我碰到了移民生活最坚硬的一面——就业。多番尝试,左冲右突,全部失败。恰恰国内的外资投资政策宽松,我决定回中国一搏。这是1993年。

年初是中国的冬天,我不忍让儿子和鲁道夫受苦,便孤身前往,计划天气暖起来再让他们过去。

在我离开之后,他们父子相依为命地睡到了一张床上。父亲扛不住对妻子的思念,会在床上淌眼泪;儿子的心里也好想妈妈,知道思念的滋味难受。每每见到父亲流泪,他便趴在父亲身边,认真说道:“爸爸,我知道你想妈妈。但我爱你!”鲁道夫感动又安慰。

同年4月,鲁道夫和儿子到达南京。独资企业刚刚成立,生产、营销、财务、人事,千头万绪。我原以为往年能对付工程,如今当能应对管理。但事实证明我是多么无知!管理也是一个专业。我既无知识,又无经验,则手忙脚乱,狼狈不堪。他们父子的日常生活,只有交给阿姨。

没有人可以沟通,鲁道夫的全部世界就只有儿子。儿子上当地的小学,但隐瞒了“外国人”的身份,故鲁道夫不能接送儿子。虽然仍旧给儿子做早餐,却只能目送儿子去上学。而在中午和下午放学前,鲁道夫便早早地倚在窗前,等待儿子的身影出现,那期待和慈爱的眼神,没人会相信不是来自一位亲生父亲。

鲁道夫烟不离手。父子一同上街买烟,是他俩每天的固定节目。中国的烟是20支一盒,而澳洲的是30支,所以一天上街一次还不够。我们的住处附近还有夜市,有时候他们也会去逛夜市。可以想象,一个大鼻子的中年男子,同一个中国面孔的小男孩同行,一定引人注目。果然,麻烦来了。

有一天,鲁道夫正牵着儿子在街上走,突然,一只手从后面拍到了鲁道夫的肩上,鲁道夫回头,一位中国男子向他说什么,他领会了,便伸手向上衣口袋里拿证件。看到一个不认识的男人与鲁道夫没有言语,只有动作,儿子仰面冲着鲁道夫问:“爸爸,他要干嘛? ” 这下中国警察看出来了,并非“洋鬼子拐骗中国儿童案”。

时至年底,我们举家回到阿德莱德过圣诞节。

本来我们还是要全家再回中国的,可儿子不想上中国的学校。小草在澳洲已经上过学,那是玩乐,是享受。六岁的儿子基本不懂中文,感受到完全不一样的学校氛围。一次他很不愿意去上课,我只得亲自送他去。走进校门后,他几度回头看我,但转回去就用袖口擦眼泪。我硬着心肠让他上学,因为我相信这个年龄是学中文的最好时期。

但儿子不愿再去中国的解释却是:“中国的教室太冷。”他坐在小板凳上,悬起两只小脚来示范说,教室里冷得他得这样上课。我一下子心软了,不再坚持。于是,鲁道夫和儿子留在了阿德莱德。

1994年和1995年,我不得不在南京和阿德莱德两边跑。这样的局面当然不可持续。1995年底,我只得放弃工厂,回到了阿德莱德的家。

身世震撼

鲁道夫虽是极爱这个非他所生的儿子,也知道儿子爱他如生身父亲,但早在我们抵澳不久,鲁道夫就有他的担心:他不知道将来儿子长大,得知自己的身世时,他们父子关系会怎样?鲁道夫说,把他自己放在小草的位置上,也会难过的。我的回答很简单:儿子是有良心的;我相信我的儿子。

但这个问题何时可以揭晓,又当如何处理呢?

儿子10岁时,我向有关儿童组织咨询。答复是:越早越好。孩子小,接受这样的事实如同认识太阳从东方升起,西边落下,不是亲生成为自然。他们建议,等下次孩子问起时,便如实告之。

这一天来了。儿子问我,什么是“bastard”。 我解释,就是没有结婚而生的孩子。他接着问,那他是在我同鲁道夫结婚前,还是结婚后生的呢?这下,我不得不顺势解释,说他的生父不是鲁道夫, 而是Travor, 妈妈的一个“朋友”。

儿子被这突如其来的结果震晕了。他沮丧得哭了,将自己关进了卧室。好几个小时后,儿子走出卧室,来到鲁道夫面前,郑重地递上一张纸条,上面写着:

“爸爸,今天妈妈告诉我,我的生身父亲是Travor。但我爱你。你永远是我真正的父亲。

爱你的小草。”

鲁道夫如释重负;但责备我,应当当着他的面告诉小草。

城郊之间

流年似水。转眼我们到达澳洲已是第八个年头。儿子快乐成长,我却裹足不前。现实留给我唯一的道路是重返校园,以高等教育做起飞的跑道,并相信鲁道夫也如此认为。

1996年,我开始读管理。读书固然辛苦,但最苦是语言。我理所当然地求助于鲁道夫,但他却漠然置之,甚至动辄发火。我对此完全不能理解,夫妻间的冲突一触即发。儿子和鲁道夫的父子感情仍然深厚,但我们的夫妻关系却产生了裂痕。

我想到了分居。试探地,我半开玩笑地问儿子,如果妈妈和爸爸分开,你怎么办呢?儿子不加思索地回答:“我会跟你住两周,然后跟爸爸住两周。”同学中父母分居的孩子们都是这样的,分居并不稀奇。然而我却因了儿子的这句话,搁置了分居的念头。

三年读书期间,我同鲁道夫的关系继续破裂。一场原本要誓死捍卫的婚姻,如同在下坡路上无摯动的车辆,眼睁睁地往下滑。我可以放弃工厂,但我不能放弃学业;鲁道夫可以陪我去中国,却不愿意帮我读书。毕业典礼上,鲁道夫与我冰火两重天,成为我们关系的最后一击。

又过了五年,儿子大学二年级,我同鲁道夫法律上的分居成立。尽管我们都痛苦,鲁道夫尤甚,然而鲁道夫对儿子挚爱依旧。他相信,“如果苑离开我,小草不会。”

我们在财产分割上没有半点争议,但因儿子不愿离开我们的住地,鲁道夫选择了另一住处,让儿子和我继续住在原来的家里。

鲁道夫的住处离我们不远,儿子不时去看望父亲,带上啤酒,或者薯条薯片什么的。如果我也在场,看去似乎还是一家人。鲁道夫总是手里夹着烟,边聊边吃边喝,不时咳两声。抽烟自然会咳嗽,大家都习以为常。

又过了一段时间,鲁道夫搬到了靠近他父母的住处。在那里,有他的掌上明珠,女儿丽萨(Lisa),还有儿子本(Ben), 及他的前妻葛艾尔(Gayle)。

不在同一屋檐下,鲁道夫和我的关系开始好转,而大家庭里关系依然如故。我仍旧是鲁道夫父母的儿媳,小草依然是两位老人的孙子,依然是鲁道夫的儿子,也依然是哥哥姐姐们的小弟弟。

一年到头,生日聚会不断,加之圣诞节,复活节,母亲节……所有的家庭聚会都在一起。一次我们去鲁道夫生日派对,在回来的路上我对儿子说,“爸爸跟你的话好像比跟我的多嘛”, 儿子不假思索地说“当然了!我是他儿子嗳。你什么人哪……”

鲁道夫对小草的爱不仅感动了我,也感动了他身边的人。葛艾尔曾说,鲁道夫一生中最尽责任的就是抚养小草,她是在赞扬他。大概年纪轻吧,鲁道夫并未尽心尽力——像对待小草那样——照顾他自己的三个孩子。

丽萨和父亲最亲,她看得出爸爸对小草格外疼爱。她难以想像爸爸会带小草去皇家复活节展 (Royal Show),因为她小时候怎么也说不动爸爸带他们去。说爸爸照顾小草远比对他们照顾得好,人们总问丽萨,她是否嫉妒?丽萨说一点都不。相反,她为自己有这样的父亲感到骄傲。

(Royal Show),因为她小时候怎么也说不动爸爸带他们去。说爸爸照顾小草远比对他们照顾得好,人们总问丽萨,她是否嫉妒?丽萨说一点都不。相反,她为自己有这样的父亲感到骄傲。

让女儿引以为傲的父亲,带出了让父亲引为骄傲的儿子——小草。小学里儿子智商153, 中学考入类似国内的“天才班”(SHIP program),高考轻松考上理想专业,又拿着荣誉学位毕业,一脚跨进全球最大的工程咨询公司:AECOM。小伙子长得帅,在洋人眼里更帅,葛艾尔说看上去像电影明星…… 鲁道夫实在为这个儿子感到骄傲。

弗林德斯医院

祸从天降。2010年底,鲁道夫被诊断为晚期肺癌。

病房里一片白色,白得生寒。四周是静静的,静得听得到死亡的声音。护士们匆匆地、轻轻地进出病房,过道里间或有担架床车轮的声响,不知是从急救室来,还是到手术室去。空气中的消毒液气味无处不在,提示人们这里是生死交战之地。

鲁道夫静静地躺在病床上,左胸上侧一块小小的纱布,覆盖着刚刚做过穿刺的伤口。他想起22年前第一次见到小草的样子,想到儿子趴在他胸口“睡觉”时故作鼾声,想着他坐在他大腿上“驾车”……鲁道夫常常眺望窗外,不由自主地望向市中心犹如浮在空中的建筑群。

病友们彼此关切,互道家常。提到孩子,鲁道夫总要说“我儿子就在那栋最高的楼里工作”。那是Westpac 大楼,是阿德莱德为数不多的高楼中最高的一栋。而整个阿德莱德基本是一片平房。

医生告知,如果不做治疗,鲁道夫的生命仅只六周。鲁道夫拒绝治疗。

回到家里几天后,因为癌细胞已扩散到大脑和肋骨,为免痛苦,医生建议做放疗。本来丽萨要接送父亲去医院的,每个单程100公里。但小草将任务接过来,让父亲住在他的家里——那曾经是鲁道夫和我的家。

每天,儿子接送父亲去医院。儿子开跑车,我怕鲁道夫有不适,亦开车前往。回来的路上,瞒着我,父子俩溜进酒吧,喝上一两瓶啤酒。要是我问起怎么会这么晚到家,父子相对神秘一笑,得意他们的所为和默契。

在家里,儿子将

爸爸的饮食起居全部管起来,尤其是必须按时吃的各种药物。在空闲的时光里,儿子搬出沙发让父亲坐在后花园的阳光里享受自然,他自己则端一张椅子,挨在父亲沙发旁捣鼓他的计算机……

在鲁道夫得知自己最后的日子已经所剩无几时,他要同所有的亲人亲口告别。我们即刻驱车前往。

鲁道夫对儿子说:“……我做得不够……”

儿子泪水涟涟,回道:“…….你给了我父亲……”

两天以后,2011年2月6日,鲁道夫离开了尘世。也许在最后那一刻,他又看到了两岁的儿子,正推着行李箱蹒跚向他走来。

草于March, 2013,Sep 20th, 2014 完成,阿德莱德