碎花伞下的心事

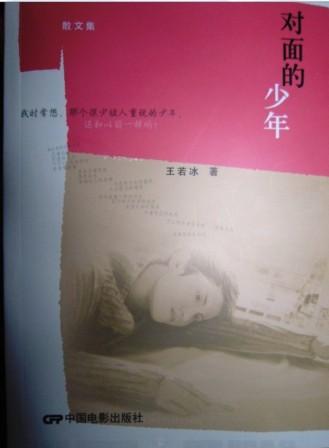

(胡竹峰)王若冰人美,文章美,这本书的名字更美。《对面的少年》,让我想起过去的时光。说怀旧有一些,但更多的是心底的触动,有些东西被勾了起来。对面的少年,分明就是青葱岁月的美好时光嘛。

王若冰的文章也是青葱的,颜色青葱。前些时候回到乡下过了几天,一些人家院子里天井花园,草木青葱,鸟语细碎,墙外偶尔传来路人足音,少年往事蹑手蹑脚滑进心里,时空交叠,今昔相融,浑忘今夕何夕。读完两辑王若冰的《对面的少年》,茶放在眼前的半壶红茶也凉如夜水了。

王若冰的文章也是青葱的,颜色青葱。前些时候回到乡下过了几天,一些人家院子里天井花园,草木青葱,鸟语细碎,墙外偶尔传来路人足音,少年往事蹑手蹑脚滑进心里,时空交叠,今昔相融,浑忘今夕何夕。读完两辑王若冰的《对面的少年》,茶放在眼前的半壶红茶也凉如夜水了。

我写散文,重情绪,王若冰的散文,很多都有一个故事支持。

故事的重要我近年才懂得。说起来也是读过《三国演义》《水浒传》,也读过那么多唐宋传奇的。我辈众生,白天制造自己的故事,听别人的故事,讲着故事,到了晚上躺在床上,想着自己的故事,别人的故事。

故事是骨,故事更是情节细节。一篇散文,有骨,有情节,有细节,总归是好看的。譬如《学会接纳》一文,写一个女人与比自己大十岁的男人相爱,但那个男人的孩子不接纳她,故意弄脏刚洗的衣服,不时将她的鞋子扔进垃圾桶。无论如何,她把所有委屈埋在心底,用自己的爱心感化孩子。文章到最后,她背着深夜里发烧的孩子去医院,“孩子什么也没有说,在她的背上大声地叫了一声妈妈。她感觉到孩子正在用她的小手为她擦去脸上的泪痕……”读到这里,我才心里一松。

文章太重故事,固然被情节拖绞住了,不重故事,又被语言拖走了。写露了等于失分寸,辜负了一个好细节。写平了过于乏味,对不起一个好素材。王若冰的散文,基本在两千字内里潜心经营。董桥说:“情节要淡,情味要浓;记忆要远,念忆要近,偶尔笔调太像小说还要收一收。”张岱的文章《王月生》《柳敬亭说书》《濮仲谦雕刻》都是这一路,王若冰差不多已得了此间真谛。

张岱笔下的王月生是南京朱市妓,寒淡如孤梅冷月……或时对面同坐起,若无睹者。有公子狎之,同寝食者半月,不得其一言。一日口嗫嚅动,闲客惊喜,走报公子曰:“月生开言矣!”哄然以为祥瑞,急走伺之,面赪,寻又止,公子力请再三,蹇涩出二字曰:“家去。”这故事里分明是命运。

王若冰的笔下常常有命运,也常常有无常。譬如《白白爱你这些年》一文,写一对男女的情事,真真切切,读来让人能触到当年的呼吸,文章跌宕起伏,舒舒卷卷尽是心事。经历过的“人生”在“散文”的碎花伞下沿着从前的脚印辨认过去的阴晴圆缺,让人看了心里一紧。

读完这本书,让人感觉到王若冰的善良与敏感,过去的往事,过去的场景,在她信手写来的文字里,明明灭灭仿佛纸窗下的一对红烛,烛影摇红,昏黄而幽深,映在窗前的人一晃又一晃,不忍细说的终归是青玉案前一声轻轻的惆怅。

民国后,散文的文脉断了,我指的是传统意义上中国思维下的散文。在我眼里,当代许多散文家是在用西洋语法写作,方块字里全是异域风情,好像长袍外套着一件牛仔夹克,即便好看,也不伦不类,何况还不好看。所以,在散文的写作上,与其不知所云地借鉴,不如明明白白地继承。

王若冰写的都是地道的中文,都是典雅的汉字,清淡、浓郁,有心事,有故事,用词朴素,行文惊奇,洋溢着汉语之美。我读了很喜欢。