“爆竹一聲除舊﹐桃符萬象更新” 。對於移居海外的華人而言,是既無奈卻溫馨的遙想!

想起二十多年前,舉家在奧市冷冷清清渡過首個農曆年的情景,還真叫我此生難忘﹗一是南半球季節跟老家完全相反﹐在艷陽高照盛夏中迎春節,攝氏二十多度全無年味兒﹔那種新年穿新棉襖﹑戴新帽子的習俗﹐不合時令也別扭﹗其二是中國年貨難求﹐那時要在奧市買點香菇﹑蝦米之類的食品還真難如登天﹗再就是紐西蘭人只重視聖誕節及元旦﹐那時候﹐他們壓根兒沒聽過中國新年。農曆大年初一﹐上班活照幹﹑上學書照唸,那時華人移民還不過一兩萬﹐可開口互相說聲“恭喜發財”的同胞還真寥寥可數。那個我從老家帶來的音樂賀年攢盒﹐也就一直派不上用場而被束之高閣了。

直至1995年(乙亥豬年) ﹐我應小兒子老師要求﹐到學校去給當地小孩上了一次中國年傳統課﹔那個被打進冷宮多年的攢盒才得見天日。那年﹐我將它盛滿各式彩糖﹐派發給孩子們﹔又教他們唱賀年歌﹐相對拱手說聲“Gong-Xi-Fa-Cai 恭喜發財”﹐再給每人一封象徵式紅包。雖然出錢出力花時間﹐可能與老外分享中國年傳統﹐心情樂得比彩糖更甜美!

最近十幾年可幸福了﹐奧市華人移民已增至十多萬﹐華商及華人社團也相應增多﹔華文免費報紙及刊物如雨後春筍。24小時廣播的中文電台﹑電視也經常在歲末期間播放賀年廣告﹐帶來不少喜氣洋洋溫馨年味﹔規模較大的社團及商家也合作舉辦賀年節目。如今﹐“花市同樂日”已成奧克蘭市一年一度固定慶典﹐舞獅﹑舞龍等大型喜慶活動則例必邀請各政要前來點睛﹔國會議員和其他族裔居民也與華人一起高高興興歡度春節逛花市。

最近十幾年可幸福了﹐奧市華人移民已增至十多萬﹐華商及華人社團也相應增多﹔華文免費報紙及刊物如雨後春筍。24小時廣播的中文電台﹑電視也經常在歲末期間播放賀年廣告﹐帶來不少喜氣洋洋溫馨年味﹔規模較大的社團及商家也合作舉辦賀年節目。如今﹐“花市同樂日”已成奧克蘭市一年一度固定慶典﹐舞獅﹑舞龍等大型喜慶活動則例必邀請各政要前來點睛﹔國會議員和其他族裔居民也與華人一起高高興興歡度春節逛花市。

2014年歲次甲午馬年﹐也是我家在紐西蘭過的第二個馬年。

記得2002年那個馬年大年初一(2月12日) ﹐當時的總理海倫.克拉克就在國會大廈設酒會招待新﹑舊華人移民及社團領袖﹔並代表政府向全國華人移民公開道歉。她表示﹕在法律之前﹑人人平等的社會看來,那項百多年前合乎法令的人头税政策* ,如今已是違反公義也過時的不平等制度。對此,總理特別向曾經支付人頭稅*的華人後代深切致歉﹐並賠償五百萬紐元成立“華人人頭稅遺產基金會”﹐以資助紐華歷史研究、維護華人文化傳統語言

﹐以加強紐西蘭人對華文的認識﹐從而提高紐華地位。基金會每年撥款兩次﹐凡推廣華教文化活動的團體及個人均可參加申請。不少華人團體從中得益﹐我個人也有幸獲得基金會兩次資助﹐出版個人作品﹔回饋華社。

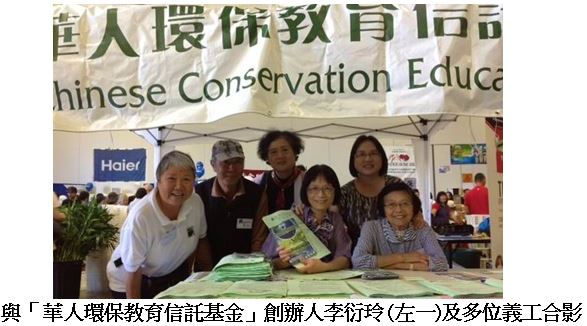

今年1月18日(星期六)﹐「馬年花市同樂日」就在萬眾期盼中﹐於奧克蘭ASB Show ground隆重舉行。我早就報名為「華人環保教育信託基金」當義工﹐今年主題是「2015年垃圾收費將會改變,你準備好了嗎?」當天早上10點半便到攤位與多位義工派發環保傳單。喜見到訪者踴躍﹐多位幸運兒還獲得培養蚯蚓箱做獎品。兩小時當中﹐義工們忙得不亦樂乎。有緣與眾多熱心環保者相聚馬年花市,期間巧遇多位忠實讀者﹐更與「華人環保教育信託基金」當年的催生者Linda母女意外重逢﹐份外欣喜!Linda得見創辦人李衍玲與義工們仍一如既往向華人推廣環保﹐感動之余馬上要求合照﹐還送上熱情擁抱!

萬馬奔騰賀新年,僅藉此文祝願各讀者馬年一馬當先、馬到功成﹑龍馬精神!

居安思危﹐衷心祈願﹕「今天大家齊環保,明天世界更美好!」

* 人头税政策 (poll-tax) - 據紐國歷史載,1871年華人只有2641名時,(佔當時全國人口1.75%),排華情緒已經甚為高漲。1880年﹐政府派員參加“大洋洲會議”商討對付華人辦法。1881年首次排華法案通過,規定每名入紐境華人必須繳納人頭稅十英鎊。1896年,當時總理李察.史頓(Richard Seddon) 更領導國會通過排華法案,限制船隻入口每載貨物200噸才可載華人一名;並將人頭稅增至一百英鎊。1898年,政府更拒絕華人申請入紐籍;1899年又進一步規定非英裔移民必須通過“英語測試”方能入境。因而在1899到1952年期間根本沒有華人能入紐籍﹔當時政府歧視華人的條例罄竹難書。直至 1934年﹐關稅處長宣佈暫停徵收人頭稅﹐直到1944年才正式廢止此不公平條例。